出身地はどこだかはわかっていないが、父の欽明天皇は、飛鳥(現在の奈良県明日香村)に皇居を置いていた。

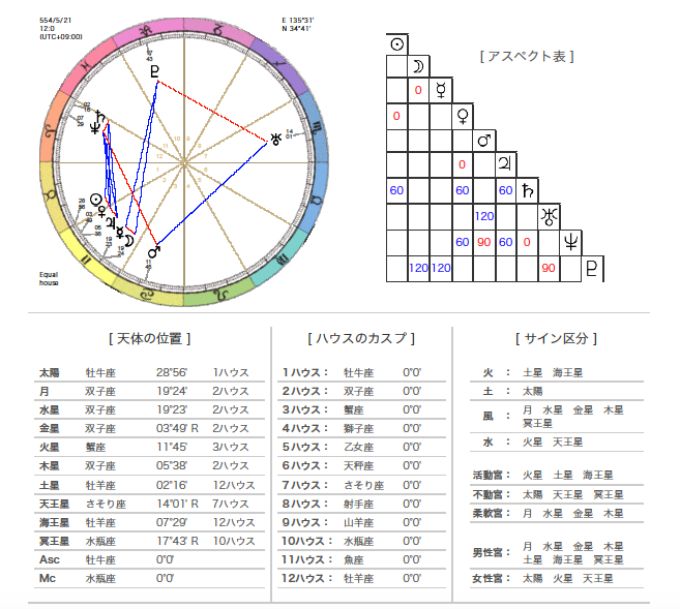

horoscope-tarot.net(https://www.horoscope-tarot.net)

■諱(いみな)■ 額田部王(ぬかたべ)

■和風諡号(しごう:貴人や高徳の人に、死後おくる名前。おくりな。)■

炊屋姫尊(とよみけかしきやひめのみこと・日本書紀表記)

豊御食炊屋比売命(古事記表記)

■漢風諡号■ 推古天皇

これらはどれも亡くなった後に付けられた名前、のようです。

額田部皇女(ぬかたべのひめみこ)が即位前の名前らしい。

それにしても天皇の娘ということで、生年月日がちゃんとわかっているのが凄い。

西暦554年だってよ、という感想からスタート。

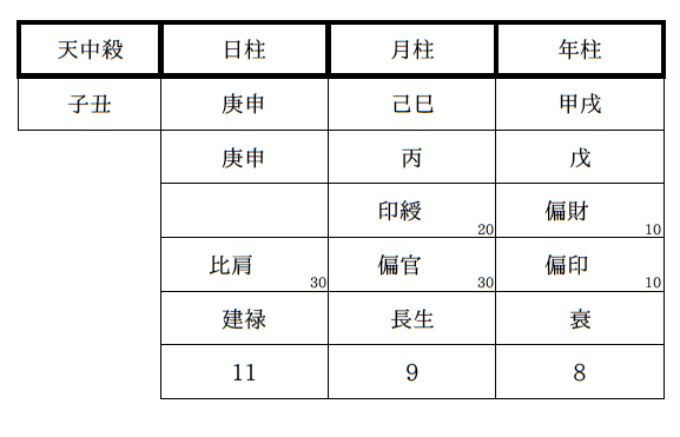

命式は自分で出したので、もしかしたら間違っているかもしれない…。

歴史の教科書でまあまあ初期に出て来ました、日本初の女性天皇。

日柱:庚申(かのえさる)。イメージは秋の初めの刀。

天中殺は子丑(ねうし)。

何かを始めようとした時に後押しされる。

『始まり』の人。

創始者としての役割。

自分の道を決めて貫くことで幸運を引き寄せる。

反骨精神旺盛な人が多い。

中心星は偏官(へんかん)。

キーワードは

行動力がある・慕ってくれる人に対して面倒見が良い・正直・人情家・革命家・天性のリーダーシップ・ビジョンの実現・自己流で進める・エネルギッシュ・大胆な手法を取る・責任感・仕切り力・義理堅い・野性的・武将

女性の天皇は『中継ぎ』という昔の教科書で習ったイメージしかなかったので、『秋の初めの刀』+偏官の『エネルギッシュ・武将・革命家』というキーワードで「あ、イメージ違う」というところからスタート。

推古天皇の自分のイメージとしては、

女帝 中継ぎ 聖徳太子(現在だと厩戸皇子)

飛鳥文化 大化の改新(現在だと乙巳(いっし)の変)

自分が学校で習った時と違う歴史になっていて久々にこの時代と接すると驚きます。

この前見た恐竜の再現CGが、全身に羽毛が生えていて、しかも黄色の羽毛で、走り回っている姿がチョコボに見えた並に違和感と驚きがあります。

庚申(かのえさる)はアイデア豊富なチャレンジャー。

さまざまなものに目を向ける好奇心と、揺るぎない意志を持つ。

どこまでも高みを目指したいという向上心で、新しいことにも果敢にチャレンジし続ける人。

神社の奉納された刀が豊作や無病息災の祝詞を聞いてほっとしているイメージ。

みんなが楽しんでいる秋祭りでは刀の舞などを奉納し、また祈り、邪を断ち、見守り、次の時期に向けまた力を蓄えていく。

推古天皇はどんな人だっただろう。

父親は29代目の天皇。

容姿端麗できちっとしていると日本書紀に書かれている。

18歳で異母兄弟に当たる敏達天皇と結婚。

16歳差。

2男5女をもうける。

31歳の頃旦那の敏達天皇が崩御。

息子達が継ぐがどちらも短命(蘇我馬子による暗殺とも言われる。馬子は推古天皇の叔父に当たる)

39歳で即位。

最初は息子が即位するまでの中継ぎの予定だったとされるが、75歳まで生き、天皇として国を治めていた。

ちなみに厩戸皇子(聖徳太子)は推古天皇の甥っ子。

【年柱・通変星:第一印象】偏財(へんざい)

行動派で、味方や人脈を確保し、聞き上手なので人の意見も聞き、仕事をこなしていく。

バリバリのキャリアウーマンなのに、人当たりも良く、みんなに慕われる。高いピンヒール履いて、眼鏡かけて、男社会何かものともせず渡り歩きます! というよりは優しいお母さんみたいな雰囲気で話しやすいふわふわした印象の女性。でも芯は通っている強い人。

【年柱・蔵干通変星:才能】偏印(へんいん)

新しいものを作るのが楽しい、好奇心旺盛な人。

知識を入れることが好き。

今まで居なかった女性天皇としてのシステムとか、根回しとか色々考えて、あれが駄目だったから今度はこれを、と色々試して失敗してまた試していそう。

そしてこの星の人は集団の中ではスッと離れた所で静かにしているそうなので、遠くから色々意見を取り込んでまた試してそう。

【月柱・通変星:仕事のスタイル】印綬(いんじゅ)

じっくり知識活動を行う星。

習得本能が強く、書物などからじっくり知識を得ようとし、ものを考えるのが好き。

学んだものを受け継ぎ残したいと考える、先生の星。

心配性で、仕事は考えて考えて考えて行動するので遅れがち。

豪族とのやりとりや外交など一歩間違えば人が多く死んでしまうことになる状況にならないように、慎重に考え結論を出したんでしょうか。

【月柱・蔵干通変星:適職】偏官(へんかん)

中心星にあるので重要ポイント。

世話好きで周囲をまとめるのが得意。

人の適性を把握する能力にも長けており、適材適所に人員の配置が出来る。

【日柱:プライベートな自分】比肩(ひけん)

スピーディに自分の夢を叶える。

一匹狼で人の話は聞かず、マイペースで頑固だが、自分の力、努力、頑張りで生き抜く根性の人。

やりたいことに向かい正々堂々と自分の力を発揮できる人。

人と対等で居たいと思い、人はみな平等だと思っている。

【年柱:衰(すい)】親や目上の人との関係で表れる性質。

大人びた考え方をするため、年上の人から頼りにされる傾向があり、周りの意見に惑わされない芯の強さを持っている人。

さまざまな経験から、慎重に物事を判断していけそう。

【月柱:長生(ちょうせい)】仕事で表れる性質。

人当たりがよく人脈を活かしながら仕事で活躍でき、上司や取引先と円滑な関係を築け、成果をあげられそう。

少し周囲に流されやすい面もあるけれど、多くのことを学び吸収しながら信頼を積み重ねていける人。

【日柱:建禄(けんろく)】プライベートや恋愛で表れる性質。

自分の力で未来を切り拓く力に恵まれ、人付き合いでも自然と主導権を握ることが多そう。

周囲からも信頼され、長く安定的な人間関係を築くのが得意。

命式はとにかく人の中に居て、みんなで仕事をして、みんなで理想のものを作り上げていくそんなイメージでした。

地位は高いのにちゃんと話を聞いてくれたり、威圧ではなく治めてくれそうなそんな人を思い描きました。

天皇に即位すると、厩戸皇子を摂政(この言い方も平安時代かららしいので実際は呼び方が違うようです)に取り立てるわけですが、彼もまだ20歳頃。

となると彼が将来天皇になる第一候補だから教育しようという感じなのでしょうか。

この時、馬子は40代。

歴史書では主に悪者として残っているわけですが、夫の敏達天皇の頃に父親の仕事を継いで大臣に就き、父の代から続く因縁の相手物部守屋を滅ぼし、法興寺を建立、仏教の普及に努めた人。

滅ぼした時に13歳の厩戸皇子も参戦している。

豪族達を纏めたり推古天皇の在位中ずっと付き従って政治してるから、仲は悪くないんだろうなぁと思うのですが。

蘇我馬子の生年月日はわからないんだよなぁ…(550年頃)

推古天皇と蘇我馬子は年齢も近いし、皇子としては両親と政治をしている感じになった気がする。

男性の意見、女性の意見、天皇の意見、大臣の意見と二人から色々な面の意見を聞けたと思う。

遣隋使の派遣(120年振り)

十七条の憲法

冠位十二階

法隆寺建立

622年 厩戸皇子死去 (574年2月7日生)

626年 蘇我馬子死去

628年 推古天皇崩御

時期の天皇を指名することなく亡くなったそうです。

蘇我蝦夷(馬子の子)が大臣に。その後は蘇我一族が力を持つ。

645年 乙巳の変(蘇我氏滅亡)

701年 大宝律令制定

794年〜平安時代

女性天皇の後を継ぐ人が女性天皇になることは歴史上はなかったんですよね。

次の天皇も女性だったのなら、どんな世になっただろうか?