星のリズムで刻まれる「60年」

「人生のひと区切り」ーーそんなふうにも言われる、60歳の還暦。

でも、どうして「60歳」なのでしょうか?

実はこの「60」という数字の背景には、星の動きが深く関わっています。

六十干支とは?

干支(えと)というと、多くの人は「十二支(子・丑・寅…)」を思い浮かべるかもしれません。 ところが、もともとの干支(かんし)は「十干(甲・乙・丙…)」と「十二支(子・丑・寅…)」を組み合わせてできる、60種類のサイクルのことを指します。

十干と十二支は、それぞれ、 「十干は10でひと回り」「十二支は12でひと回り」。この2つを組み合わせると、最小公倍数である「60」で元に戻るのです。

なので、60年でひと回り=還暦という考え方が生まれました。

Wikipediaにも、

還暦(かんれき)とは干支(十干十二支)が一巡し誕生年の干支に還ること

とあります。

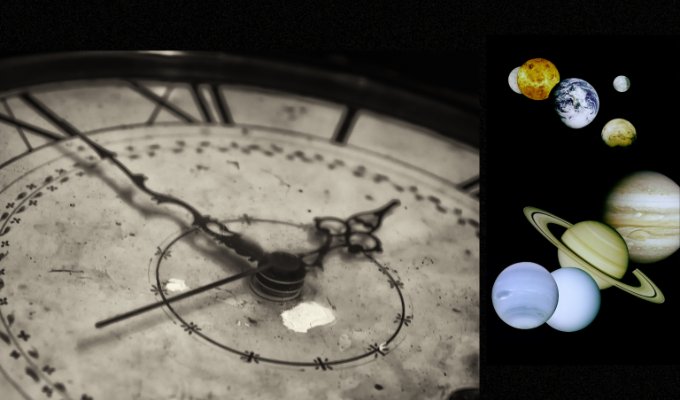

木星と土星がつくる「60年のリズム」

この「60」という数字、実は星の動きと密接に関わっています。

『完全定本 四柱推命大全』(鍾進添著、山道帰一訳、河出書房新社)には、六十干支(本書では、六十甲子とされています)の補足として、こんな説明があります。

木星の公転周期は12年、つまり12年で黄道帯を1周する。土星の公転周期は30年、すなわち30年で黄道帯を1周する。この二つの数字の最小公倍数が60である。木星と土星は、20年おきに重なり、60年後に最初の場所に戻って重なるのである。 60年は木星と土星が60年前と同じ位置に戻ってくるタイミングであり、1つのサイクルの終わりであり始まりでもある。

つまり、六十干支は木星と土星の動きに呼応した時間のリズムと言えます。

西洋占星術との不思議な共鳴

ここで面白いのが、西洋占星術とのつながりです。 西洋占星術でも、木星と土星の会合は「グレート・コンジャンクション」と呼ばれ、20年ごとの時代の節目とされてきました。 そして60年後には同じサイン(星座)の位置に戻るということです。

東洋では六十干支、西洋ではグレート・コンジャンクション。

呼び方は違えど、どちらの文化も星のリズムをもとに、60年という“循環”を生きてきたのです。

天文学から生まれた暦

私たちが普段使う「暦(こよみ)」も、もとは天体の動きから作られました。

- ・太陽の動きから「1年」

- ・月の満ち欠けから「1か月」

星の運行を観察することは、人類が時間を理解し、未来を見通すための知恵でもあったのでしょう。

還暦に込められた意味

そう考えると、60歳の「還暦」というお祝いの意味も、より深く感じられるのではないでしょうか。 それは単なる長寿のお祝いではなく、自分が生まれたときと同じ星が再び巡ってきたということ。 人生が一回りして、次のサイクルへと踏み出すタイミングと言えます。

*** ***** * ***** * ***

東洋と西洋、遠く離れた文化の間でさえも、人々は同じように空を見上げ、星と共に巡る時間という感覚を共有していたのです。

次に「干支」や「還暦」という言葉を耳にしたら、どうぞ思い出してください。 それは単なる数合わせではなく、木星と土星が描いてきた壮大な時間の循環なのだと。

それでは、また☆